Gli uomini violenti non cambiano…e quelli che lo fanno?

Ricordo bene quel giorno, quando la dott.ssa Nicoletta Malesa, mi chiese se avessi voluto e potuto curare, come volontaria, la comunicazione dell’associazione di cui era presidente, il CAM Sardegna (Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti). Mi trovavo ad Olbia, presso una delle quattro sedi sarde (allora erano ancora due).

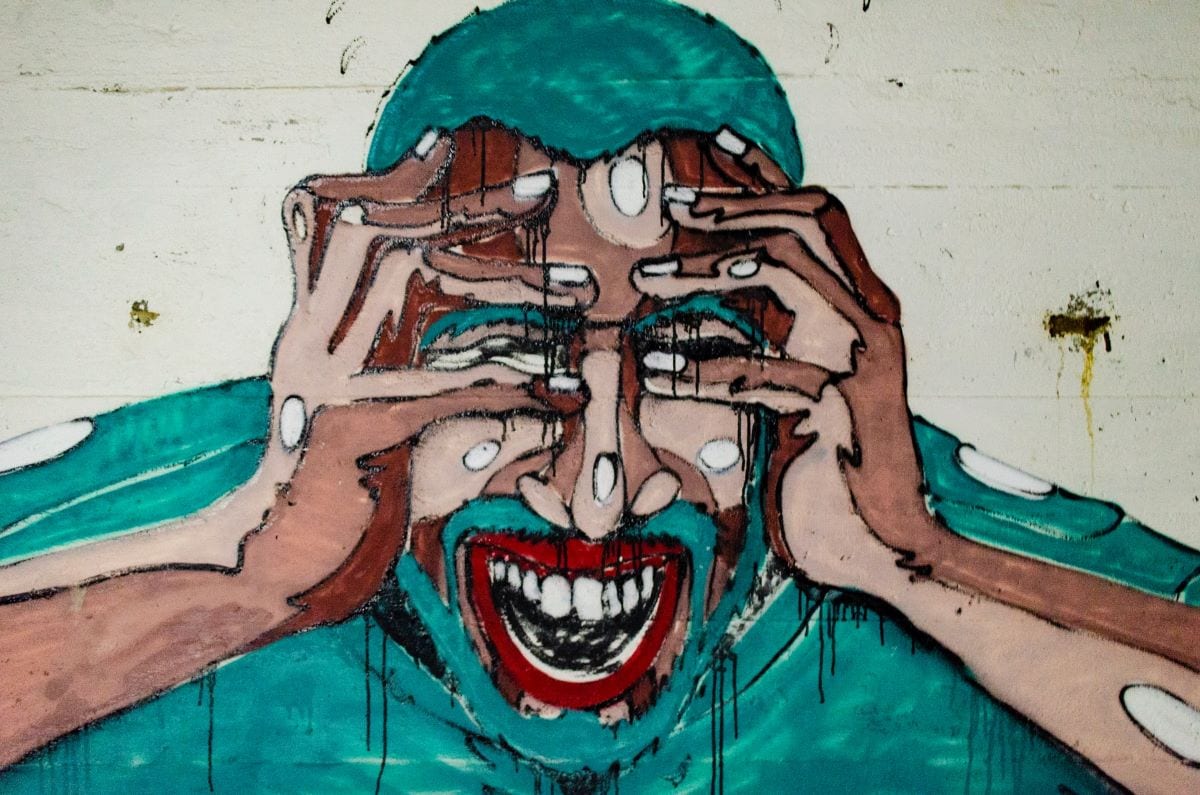

Come giornalista, avevo scelto di non operare in alcuna realtà associativa, ma la passione di queste persone che, a titolo gratuito, lottavano per evitare che “un’altra mano si alzasse sul viso di una donna”, fu qualcosa di affascinante e di travolgente; come donna, diventare parte di un servizio che si occupava del recupero degli uomini autori di violenza nelle relazioni affettive, mi era sembrata la chiusura del cerchio di anni, spesi a cercare modi e tempi per fare la mia parte contro la violenza sulle donne.

Quello che non sapevo, è che mi sarei dovuta confrontare con il pregiudizio, degli altri, ma diciamocelo, anche con il mio.

Se a quindici anni, mi avessero chiesto quale pena indicare per un uomo accusato di violenza, avrei sicuramente optato per il “dente per dente” o per la castrazione chimica. Sono cresciuta con la frase per cui “le donne non si toccano nemmeno con un fiore”.

Una certezza, come poche altre. Ora, avrei dovuto studiare il linguaggio di genere, conoscere la storia dei Centri che si occupano della presa in carico degli uomini maltrattanti, da non confondersi con maltrattati (errore diffuso che non smette di capitare); partecipare alle riunioni dello staff; diventare parte di uno spazio per il cambiamento maschile, a sua volta divenuto anche il mio spazio di cambiamento.

La prima cosa che lo staff del CAM Sardegna mi ha insegnato, è stata l’importanza delle diverse tipologie di violenza agite, ordinate da un punto fermo: nessuna è più, o meno grave dell’altra. Ogni forma di violenza agita in una relazione affettiva è grave, e ha delle ripercussioni sulla vittima, sulla sua vita personale, lavorativa, sulle sue abitudini, sui minori. Nella mia mente, la donna “picchiata” rappresentava l’immaginario tipico della violenza, ma uno schiaffo non è l’unica cosa che ti possa capitare: puoi ritrovarti insieme a un uomo ossessionato dal voler stare per sempre insieme, al punto da non lasciarti uscire mai da sola.

Può capitarti un uomo che ti vede una volta, magari lo incroci salendo le scale, e decide che tu sarai la donna della sua vita, inteso proprio letteralmente, la donna della sua vita…da stalker. Può capitarti che “lo fa solo quando è ubriaco”, l’atto di offenderti e denigrarti con le peggio parole che tu abbia mai sentito. Ognuna di queste azioni è violenza, ognuna di queste azioni interferisce con la vita della donna che le subisce, con o senza lividi sul corpo.

Ho iniziato a collaborare con il CAM Sardegna nel 2015. Due anni prima che venisse varato il Manifesto di Venezia, presentato il 25 novembre 2017, contro ogni forma di violenza e discriminazione attraverso parole e immagini; due anni prima dell’uscita di questo decalogo per giornaliste e giornalisti, in cui si legge che occorre evitare termini fuorvianti come “amore” “raptus” “follia” “gelosia” “passione” accostati a crimini dettati dalla volontà di possesso e annientamento. Ho iniziato il mio percorso al fianco delle donne, attraverso il cambiamento maschile, quando titoli come questi erano la normalità:

“Uccide la moglie per gelosia, arrestato nel siracusano” (2014 – La Repubblica)

Il mostro di Milano è il marito, ha ucciso moglie e figli per una collega (2014 – Il Messaggero)

Due titoli, entrambi lesivi, ma con ricadute diverse. Il primo utilizza pericolosamente la parola gelosia quasi suonasse come giustificazione, il secondo… Già il secondo. Qui si svela un passaggio fondamentale su cui, sia la dott.ssa Malesa che la dott.ssa Susanna Valleri (vicepresidente), si sono ampiamente soffermate, per potermi trasmettere, badate bene: il “giusto concetto errato” da non comunicare MAI, ovvero: parlare dell’uomo violento usando la parola “Mostro”.

Che problema c’è, direte in tanti e in tante, non è forse la verità? Proviamo a fare insieme un passo indietro, proprio in direzione della verità: il Mostro, chi era, prima di finire in prima pagina? Non era forse un uomo come tanti? Come il vostro vicino di casa, che salutate incontrandovi in ascensore; come il portiere con cui vi fermate a lamentarvi dell’aumento delle tasse; come il figlio della vostra più cara amica, come vostro fratello, vostro padre o vostro…figlio. Il Mostro non ha volto, perché l’uomo violento è semplicemente un uomo come tanti: “Esiste una normalità della violenza, noi siamo abituati a sentire i fatti di cronaca, che non sono altro che la punta dell’iceberg” (dall’intervista di Radio1 alla dott.ssa Malesa dall’Aula di Montecitorio – 25/11/2017).

Più si de-normalizza la violenza, meno gli uomini si riconosceranno in quella descrizione, ma soprattutto, ancor meno le donne riconosceranno, nei comportamenti del proprio compagno, marito o ex, quei campanelli d’allarme salvavita, che rappresentano il primo passo verso l’uscita dalla violenza. Andiamo a sfatare qualche altro stereotipo sull’uomo violento: “fa uso di alcool o sostanze; è disturbato psicologicamente; ha una patologia psichiatrica; ha una bassa scolarizzazione”.

Scopriamo perché non si tratta di informazioni corrette: “Nell’81% per cento dei casi non ci sono problemi di dipendenza da alcool o da sostanze, il 90% non ha disturbi psichiatrici”; passando al titolo di studio “il 14% per cento ha una laurea, il 42% ha un diploma di scuole medie superiori, il 34% ha una licenza media, e il 9% quella elementare.” (dati depositati dal CAM Firenze e Re.Li.Ve – Relazioni Libere dalle Violenze – durante l’Audizione presso la Camera dei Deputati sulle modifiche al Codice Rosso 02/19).

Ma quanto costa, in termini di vite, il fenomeno della violenza sulle donne e forse, permettetemi di dirlo, anche la sua disinformazione in termini di scarsa trattazione della responsabilità maschile?

“In Italia, si verificano circa 150 casi di femminicidio in un anno, in pratica, 1 donna uccisa ogni due giorni. Nel 55,8% dei casi, esiste una relazione sentimentale tra omicida e vittima; nel 75%, le donne muoiono in ambito familiare; il 70% dei femminicidi avviene in casa” (L’Espresso). Non sapremo mai in che misura la comunicazione rivolta agli uomini violenti possa essere efficace, fino a quando non faremo i conti con un altro stereotipo diffuso e altrettanto pericoloso: “Gli uomini violenti non cambieranno mai”.

Badate, è un’espressione che si utilizza principalmente per questo tipo di reato, nonostante la possibilità di recupero del reo sia prevista dai nostri princìpi costituzionali: “l’art. 27, 3° co. stabilisce che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Nella sezione In Carcere – Ministero della Giustizia – si legge che: “La repressione dei reati si attua oggi con una strategia differenziata basata sul trattamento individualizzato che presuppone l’osservazione scientifica del condannato, tiene conto delle sue condizioni specifiche ed ha come scopo ultimo il suo recupero.

L’amministrazione penitenziaria ha il mandato istituzionale di promuovere interventi che devono tendere al reinserimento sociale (art. 1 della legge 354/1975 sull’ordinamento penitenziario) dei detenuti e degli internati e ad avviare un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale” (art. 1, comma 2, regolamento di esecuzione, d.p.r. 230/2000).

Nonostante ciò, la pratica è altra cosa e la frase “non cambieranno mai” resiste: non importa se i dati rilevino una recidiva elevata negli uomini che NON partecipano ad un percorso di cambiamento dei propri comportamenti violenti; non importa che il lavoro dei Centri per Uomini possa tutelare donne e minori anche in ambito processuale, aspetto che voglio approfondire con le parole della dott.ssa Alessandra Pauncz, fondatrice del CAM Firenze, pronunciate durante la 31ma Seduta, datata 15/11//2017, del Res. Stenografico n.29, per la Commissione di Inchiesta sul Femminicidio:

“Vorrei fare un ultimo cenno ancora al riconoscimento della responsabilità maschile. Si tratta di un’area di forte criticità se consideriamo ciò che avviene in sede di tribunale civile nelle situazioni di alta e altissima conflittualità. È questo un ambito in cui gli operatori non hanno una formazione adeguata sulla violenza e pertanto assumono spesso comportamenti tesi a minimizzare la gravità delle situazioni o a renderli conniventi rispetto all’attribuzione di responsabilità. Tutto ciò implica una serie di conseguenze, tra cui anche il fatto che alle donne vittime di violenza spesso venga tolto l’affidamento dei figli e questo accade perché la violenza non viene riconosciuta e il comportamento della donna viene considerato ostativo all’esercizio delle funzioni genitoriali del padre. Su quest’area andrebbe veramente fatto un approfondimento. Se, infatti, gli operatori del settore civile fossero ben formati e quindi in grado di individuare la violenza, si potrebbe fare un lavoro di rinvio rendendo così possibile valutare se l’uomo sta agendo violenza e se è disponibile a mettere in discussione il proprio comportamento”.

Ancora una volta, la dimostrazione di come, lavorare sul cambiamento maschile, rappresenti un’estensione degli ambiti di prevenzione.

Nonostante questo, vi chiedo: quanti uomini durante il pranzo, alla fine del Tg, vedono uno spot dedicato agli uomini che vogliono smettere di agire violenza?

Quanti ragazzi, mentre scorrono i social, vedono un post promosso a livello nazionale dedicato al riconoscimento di alcuni comportamenti sentinella come l’eccessiva gelosia nei confronti della propria ragazza o il controllo del cellulare?

Quanti compagni possono rivedersi in una campagna di sensibilizzazione dedicata a far comprendere che controllare il modo di vestire e di truccarsi della propria partner è di per sé controllo? Quanti uomini autori di violenza sono a conoscenza dei Centri di Ascolto a cui possono rivolgersi?

Manca la capillarità dell’informazione rivolta ai maltrattanti, la stessa che ha avuto il potere di farci conoscere lo straordinario operato dei Centri Antiviolenza. Nei Paesi Baschi, dove, nel 2019, hanno raggiunto l’azzeramento dei numeri dei femminicidi grazie a un lavoro congiunto tra Enti, Associazioni, Istituzioni, Centri per la presa in carico degli uomini autori di violenza e Centri Antiviolenza, è stata fondamentale la distribuzione dei volantini persino nelle zone rurali più interne, perché tutti fossero informati.

Voglio concludere questo percorso riflessivo sulla nostra responsabilità di comunicatori, con le parole della dott.ssa Malesa, pronunciate durante il discorso del 25 novembre 2017, nell’Aula di Montecitorio:

“Apro con voi una piccola parentesi portando un’esperienza recente: uno degli ultimi accessi al nostro servizio, riguarda un ragazzo di soli diciotto anni. Lo incontrai la prima volta quando ne aveva appena tredici. All’epoca sua madre, nel tentativo di uscire da un matrimonio violento, fu costretta ad entrare in casa protetta con suo figlio. In quel momento li aiutavo entrambi ad affrancarsi da un vissuto di violenza subita e assistita. Oggi, dopo cinque anni, e in altra veste, accompagno questo giovane uomo in un percorso di uscita dalla propria di violenza. E allora una riflessione che tutti insieme possiamo fare è questa: quale destino avrebbe questo ragazzo se a soli diciotto anni non avesse la possibilità di seguire un percorso strutturato in un servizio dedicato, ma anche quale destino potrebbero avere le compagne che incontrerà nel corso della vita?”.